Sie sind hier: Home » Erlebnispfad „Juralandschaft“

Sie sind hier: Home » Erlebnispfad „Juralandschaft“

Der Erlebnispfad Juralandschaft führt Sie zu den typischen Karsterscheinungen unserer Gegend und vermittelt Ihnen einen Einblick, wie sich Natur und Menschen den wasserarmen, aber steinreichen Hochflächen anpassten. In Ihrlerstein erhalten Sie an dreizehn Stationen entsprechende Bild- und Textinformationen. Neun Klapptafeln dienen der Kontrolle Ihres Wissens.

Eine lesenswerte, farbig gestaltete Begleitbroschüre mit einer übersichtlichen Wanderkarte liefert dazu wertvolle Ergänzungen.

Sie erhalten die Broschüre (Schutzgebühr 1,– €) in den Rathäusern von Ihrlerstein und Essing.

Nähere Informationen bei Herrn Bernd Grune, E-Mail: bernd.grune@stadtfuehrungen-kelheim.de

Steinmetzarbeit hat in Ihrlerstein eine lange Tradition. Im 19. Jahrhundert gab es allein in Neukelheim (heute Ortsteil von Ihrlerstein) bis zu 17 Grünsandstein- und Kalksteinbrüche gleichzeitig.

Durch die Baulust König Ludwigs I. wurden die Steine weit über die Grenzen Kelheims hinaus bekannt und für viele repäsentative Bauten in München und sogar in Wien verwendet. Der Grünsandstein leidet im Außenbereich stark unter den heutigen Umwelteinflüssen. Daher wird er nur noch für Restaurierungen von Innenräumen nachgefragt.

Weniger bekannt ist, dass Alois Senefelder, der Erfinder des Steindrucks (Lithografie), seine ersten Versuche auf Kelheimer Plattenkalk machte. Das Besondere am löchrigen, frostfesten Kelheimer Kalk ist seine helle Farbe und seine hervorragende Eignung als Werk- und Bildhauerstein.

Steine aus dem Meer

Das Baumaterial für diese Kirche, Kalk- und Grünsandstein, bildete sich in Jahrmillionen im Wasser der Jura- und Kreidemeere.

Die Jakobskirche

Lange Zeit gab es zwischen Kelheim und Painten (drei Stunden zu Fuß) keine Kirche. Darum gelobte im Jahre 1825 Steinbruchbesitzer Jakob Ihrler, bei guten Geschäften einen Teil des Gewinns für einen Kirchenbau zu stiften.

Wahl des Standortes

Zunächst sollte das Gotteshaus auf Anraten der Regierung genau auf der Grenze zwischen Neukelheim und Walddorf errichtet werden, um die Kosten für den Unterhalt gleichmäßig zu verteilen.

Doch nach dem Tod des Stifters wollte sein Schwiegersohn C. A. Lang nur eine Privatkirche auf seinem Grund in Walddorf bauen.

Erst als die Regierung dem Wunsch nach vielen Jahren zustimmte, erfüllte C. A. Lang das Gelübde seines Schwiegervaters. 1868 wurde der Grundstein gelegt und fünf Jahre später konnte die Kirche eingeweiht werden.

Heimisches Baumaterial

Die Jakobskirche wurde aus Grünsandstein errichtet. Kalkstein verwendete man nur für die Füllungen der Wände und – als Besonderheit – im Inneren für den weißen Altar.

Knochenarbeit, Hungerlohn und Tod

Vor der Einführung der Dampfmaschine war die Arbeit in den Steinbrüchen körperlich äußerst schwer und gefährlich. Es kam zu vielen, auch tödlichen Unfällen. Die tägliche Arbeitszeit dauerte im Sommer bis zu 14 Stunden. Einen gesicherten Arbeitsplatz und feste Löhne gab es nicht.. Diese richteten sich nach der Lage der Aufträge. Schon damals wurden Italiener als Gastarbeiter eingestellt, um die Lohnkosten zu drücken.

Das größte Steindenkmal der Welt

Ein ganzes Jahr benötigten die Arbeiter , um den 1.400 Zenter schweren Kalksteinblock für die Kreuzigungsgruppe in Oberammergau herauszubrechen. Auf Walzen rollte man ihn dann den Gronsdorfer Weg hinunter zum Kanal und fuhr ihn mit dem Schiff nach Regensburg, wozu man sechs Wochen brauchte. Dort übernahm die Eisenbahn den Transport nach München wo eine Straßenlokomotive den Block ins Atelier von Professor Halbig brachte. Mehr als zwei Jahre arbeitete der berühmte Bildhauer an der Kreuzigungsgruppe. Elf Tage brauchte man 1875, um sie nach Oberammergau zu schaffen. Allein der Ettaler Berg nahm drei volle Tage in Anspruch. Steinmetzmeister Hauser und sein Gehilfe Joseph Kofelenz verunglückten dabei tödlich. Damals war die Kreuzigungsgruppe das größte Steindenkmal der Welt und kostete König Ludwig II. 400.000 Gulden.

Kräftigste Quelle

Das Brünnerl war lange Zeit die kräftigste Quelle im Siedlungsgebiet Walddorf und Neukelheim. Seit dem 15. Jahrhundert bekannt und vor allem von den Besitzern der Branden (*durch Feuer gerodete Flächen) und den Steinmetzen genutzt, die ein freies Zugangsrecht besaßen, wurde das „Prindl“ im Pest- und Kriegsjahr 1634 in Stein gefasst. 1839 gab ihm Ihrler seine heutige Form.

Kostbares Lebensmittel

Heute drehen wir einfach den Wasserhahn auf und schon fließt unser kostbares Lebensmittel in scheinbar unbegrenzter Menge. Dies war über Jahrtausende auf der Jurahochfläche keine Selbstverständlichkeit!

Verbesserung der Wasserversorgung

Wassernot beherrschte das Leben. Nur wenige Quellen, kleine Weiher (Hüling) oder Zisternen versorgten Mensch und Tier mit dem lebensnotwendigen Nass. Deshalb traten Walddorf und Neukelheim 1913 der Jachenhausener Gruppe zur Wasserversorgung bei, die Schritt für Schritt Wasserleitungen baute. Aber erst die Bohrung der zwei Tiefbrunnen in Neulohe in den 60er Jahren bannte das Gespenst des Wassermangels.

Trinkwasser verlangt Umweltschutz

Geblieben ist aber die besondere Gefährdung des Grundwassers im Karstgebiet (vgl. Station Nr. 9 Doline ) und die Pflicht, mit Wasser sorgsam umzugehen.

Wir stehen auf Meeresgrund!

Bei der Jurahochfläche handelt es sich um einen alten Meeresboden. Versteinerungen künden davon. Es gibt keine aufgefalteten Berge wie in den Alpen. Die Täler wurden in Millionen von Jahren durch fließendes Wasser geschaffen (Erosionstäler). Viele davon bestehen heute nur noch als Trockentäler, weil das Wasser versickerte und bei normalen Witterungsverhältnissen unterirdisch abfließt.

Neben der Wasserarmut erschwerten die vielen Steine die Bestellung der Felder erheblich. Oft bildeten die Kleesteine am Rande der Felder richtige Wälle, auf denen später Büsche (häufig Schlehen) und Bäume wuchsen. Sie bremsen nicht nur die Winde, sondern bilden auch einen willkommenen Unterschlupf für Vögel und Kleintiere. Bei der Flurbereinigung wurden viele dieser Hecken leider beseitigt.

Die Sage vom „Kleestoaklauber“

Vor Zeiten lebte in Neukelheim ein Söldner (* Sölde: 1/8 Bauernhof = 9 Tagwerk) mit seiner Familie. Der karge, mit Steinen übersähte Acker und die magere Wiese warfen nur wenig Ertrag ab. Nicht selten war Schmalhans Küchenmeister in dem ärmlichen Haushalt. Deshalb sah sich der Söldner genötigt, seine Tochter bei einem Bauern in Dienst zu geben. Dieser ließ sie für wenig Lohn hart arbeiten und gönnte ihr kaum den Schlaf. Am Tag der Hl. Dula (25. März), der Helferin der Dienstboten, schlug er dem Mädchen gar den Kirchgang ab und schickte sie auf den Acker zum Kleestoaklauben. Da traf ihn jäh der Schlag und der hartherzige Mann schied in seiner Sündhaftigkeit dahin. Seine Seele kam jedoch nicht zur Ruhe. Immer am Tag der Hl. Dula musste er ab Mitternacht Feldsteine sammeln und aufhäufen. Schlag ein Uhr aber verschwand der Spuk und alle Steine lagen wieder am alten Platz. Einst sah ein Brandler auf seinem nächtlichen Heimweg, wie eine nebelhafte Gestalt auf einem Acker ständig etwas aufklaubte. Als er sie laut im Namen aller Heiligen anrief, löste sie sich in Nichts auf. Seitdem hat man nie wieder etwas vom Kleestoaklauber gesehen und gehört.

Wälder nach der Eiszeit

Über die Jahrtausende hinweg änderte auch der Wald, durch Feuchtigkeit und Wärme bedingt, sein Aussehen. Wälder gibt es bei uns seit dem Ende der Eiszeit. Vor 8.500 Jahren wurden die meisten unserer heutigen Baumarten heimisch, die für das Altmültal charakteristisch sind. Die Buche gesellte sich erst vor 4.500 Jahren dazu.

Gemeinsame Nutzung

Der Ainwald oder Gmainwald gehört zu einem großen, zusammenhängenden Waldgebiet, das von Painten bis nach Kapfelberg reicht. Der Name deutet auf eine Allmende, auf gemeinschaftliche Nutzungsrechte hin.

Wildreichtum

Lange Zeit war der Ainwald für seinen Wildreichtum berühmt. Hier gab es im 15. und 16. Jahrhundert große herzogliche Hirschjagden, im 19. Jahrhundert sogar noch Wölfe und Luchse. Heute treffen wir auf Rot- und Schwarzwild.

Raubbau

Der Gmainwald litt ständig unter zu hohem Holzeinschlag und an Überweidung. Kühe und Schweine schadeten durch Tritt und Verbiss den nachwachsenden Bäumen, denn die Kelheimer trieben wegen der häufigen Überschwemmungen der Talwiesen die Tiere gern auf die Waldweide. Geißen fraßen vor allem die Berghänge kahl. Im Herbst holte man noch Laub und Streu für den Stall, da das Stroh verfüttert wurde, und entzog dem Boden damit wertvollen Dünger. Pöchler (* ßgewinnen Pech) schwächten durch ihre Harzgewinnung die Nadelbäume, Schopper (* bauen Schiffe) und besonders Köhler verbrauchten viele Ster Holz.

Privatisierung

Die kurfürstliche Regierung teilte wegen des nicht zu kontrollierenden Raubbaus 1795 den Gmainwald in Privat-, Staats- Stadtwald Kelheim auf. Ab 1803 wurden die Branden 112 Schuh links und rechts der Straße nach Painten zur Besiedlung freigegeben, um genügend Waldarbeiter vor Ort zu haben.

Wasser wird im Wald gespeichert

Wurzeln und Tiere schaffen ein weit verzweigtes Hohlraumsystem im Boden. Zusammen mit den Moosen und anderen Pflanzen lässt der Wald das Wasser nur langsam abfließen und bildet so einen sehr wichtigen Schutz gegen Erosion und Hochwasser.

Feuchtigkeit bestimmt die Vegetation

Unterschiedliche Böden speichern das Wasser verschieden lang. Je nach Feuchtigkeit und Klima gestaltet sich der Baumbestand im Wald.

Regen kommt aus dem Wald

Nur ein geringer Teil der Niederschläge füllt das Grundwasser auf, so dass wir sehr sorgfältig damit umgehen sollten. Der größere Teil verdunstet und reinigt somit kostenlos das verschmutzte Wasser. Ein Fichtenwald in der Größe eines Fußballfeldes gibt drei bis vier Millionen Liter Wasser im Jahr in die Atmosphäre ab.

Wald beeinflusst das Klima

Die ständige Verdunstung regelt die Luftfeuchtigkeit und mildert starke Temperaturschwankungen. Frost dringt in die Böden nicht so tief ein, Schnee schmilzt im Schatten später.

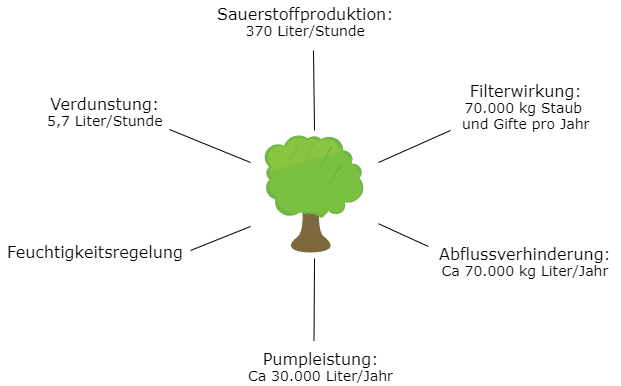

Leistung eines Baumes:

Auf Knüppelwegen durch die Sumpflandschaft

Früher baute man Knüppelwege im Wald und sprach auch von der „gepruckten Salzstraße“, die von Kelheim nach Hemau führte. Sie wurde so genannt, weil feuchte, sumpfige Stellen mit Holz überbrückt waren.

Himmelsweiher

Bei der Kuhtränke handelt es sich um keinen natürlichen Weiher (Hüling), sondern um eine Lehmgrube aus dem 18. Jahrhundert. Weil dieser Boden kein Wasser durchläßt, entstand ein sogenannter Himmelsweiher (Teich ohne Zufluss), der früher der Wasserversorgung der Menschen und besonders der Tiere diente. Da Siedler den Wald als Weide nutzten, nannten sie die Wasserstelle „Kuhtränke“.

Allmähliche Verlandung

Jedes stehende Gewässer füllt sich nach und nach mit Bodenschlamm und wächst vom Ufer aus zu. So findet eine allmähliche Verlandung statt, die man auch an der Kuhtränke gut erkennen kann. Das Röhricht entzieht dem Untergrund Wasser und sammelt abgestorbenes Pflanzenmaterial an. Es entsteht langsam ein Niedermoor.

Kleingewässer erhalten!

Die nicht mehr als Wasserstellen genutzten Weiher wurden in der Vergangenheit oft zugeschüttet, wodurch wertvolle Lebensräume für Wassertiere verloren gingen.

Karsterscheinungen

Obwohl von Wasserarmut geprägt, wird die Karstlandschaft gerade durch das Wasser gestaltet. Dolinen gehören mit Karren (* Wasser bildet im Stein Rillen und Rinnen) , Höhlen, Tropfsteinen, Quelltöpfen und Trockentälern zu den typischen Karsterscheinungen des Jura. Sie bilden die Besonderheiten unserer Landschaft und zeugen von der formenden Kraft des Wassers.

Verwechslungsmöglichkeiten

Dolinen sollten nicht mit alten Eisenschürf- oder Verhüttungsstätten verwechselt werden, von denen es in den Wäldern rund um Ihrlerstein sehr viele gibt. Bei den von Menschen geschaffenen Gruben weist ein erhöhter Erdwall auf die künstliche Entstehung hin.

Lage der Gräber

Hügelgräber wurden ab 1600 v. Chr. in unserem Raum üblich. Im Altmühltal liegen die meisten Grabhügel am Rand der Hochfläche, kurz vor dem Steilabfall, geologisch meist an der Grenze vom Weißjura zur lehmigen Albüberdeckung, die häufig mit der Waldgrenze identisch ist. Wir finden sie jedoch nie auf dem höchsten Geländepunkt.

Unheimliche Nachbarschaft

Die Gräber wurden häufig ausgeraubt, teilweise verband sich aber auch mit ihnen eine unbewusste Scheu vor den unbekannten Toten: Bewohner eines nahe gelegenen Hauses behaupten, dass sie zu gewissen Zeiten in der Nacht ein jämmerliches Geheul vernommen hätten und auch einen schwarzen Pudel rasch über die Grabhügel laufen sahen.

Entstehung der Jahresringe

Im Jahresverlauf wachsen unsere Bäume unterschiedlich schnell. Dies kann man an den Jahresringen ablesen. Sie bilden sich dadurch, dass im Frühjahr und Sommer Zellen mit dünnen Wänden und großen Hohlräumen wachsen. Dieses Holz ist heller, man spricht von Frühholz. Im Herbst und Winter hingegen sind die Hohlräume kleiner und die Zellwände dichter, dunkleres Spätholz wächst heran.

Faktor des Wachstums

Neben Klima, Boden und Art der Waldbewirtschaftung beeinflussen Insekten, Pilze und Wildbestand das Wachstum der Bäume. Schadstoffe in der Luft und im Regenwasser machen dem Wald zusätzlich zu schaffen.

Menschen formen Steine

Viele Arbeitsgänge mit verschiedenen Werkzeugen sind nötig, um aus dem natürlichen Felsen einen bearbeiteten Stein herzustellen.

Der Weiler Ihrlerstein

1825 kaufte Jakob Ihrler vom Weinwirt Fleischmann ein Grundstück und baute darauf ein repräsentatives Wohnhaus mit einem Ökonomiehof (heute Geigerhof). Sein Schwiegersohn C. A. Lang konnte für diesen Gebäudekomplex und den Steinbruch den Namen Weiler Ihrlerstein durchsetzen. Beim Zusammenschluss von Neukelheim, Walddorf, Kleinwalddorf, Osterthal, Sausthal und Rappelshofen im Jahre 1935 nannte man die neue Gemeinde Ihrlerstein. Aus dem ehemaligen Weiler ist eine attraktive Juragemeinde oberhalb der Kreisstadt Kelheim geworden. Die eindrucksvolle Juralandschaft, ein angenehmes Höhenklima sowie die schnelle Erreichbarkeit von Großstädten wie Regensburg, Nürnberg, Ingolstadt und München zählen zu den Pluspunkten Ihrlersteins.

Copyright 2026 © All rights Reserved.

Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: